https://n.news.naver.com/article/050/0000071003?sid=101

일본은 왜 현금을 숭상하는가? (上) [최정봉의 일본 관광객이 물었다]

일본 관광객이 물었다 ① 일본 관광객을 당혹하게 하는 것 중 하나는 ‘겐킨노미(現金のみ, 현금만 가능)’ 혹은 ‘NO 크레딧 카드’ 사인이다. 소규모 식당이나 잡화점은 물론이고 대도시를 벗

n.news.naver.com

일본과 관련해서 재미있는 기사가 있어서 기사 소개 해봅니다.

일본 관광객을 당혹하게 하는 것 중 하나는 ‘겐킨노미(現金のみ, 현금만 가능)’ 혹은 ‘NO 크레딧 카드’ 사인이다. 소규모 식당이나 잡화점은 물론이고 대도시를 벗어날 경우 료칸(일본의 전통 숙박소), 심지어 열차 티켓 구매도 현찰로만 가능한 경우가 많아 낭패를 보게 된다.

-> 오사카 한 번, 도쿄 한 번 여행을 가봤었는데 본인은 실제로 이런 상황을 겪어보지 못했습니다.

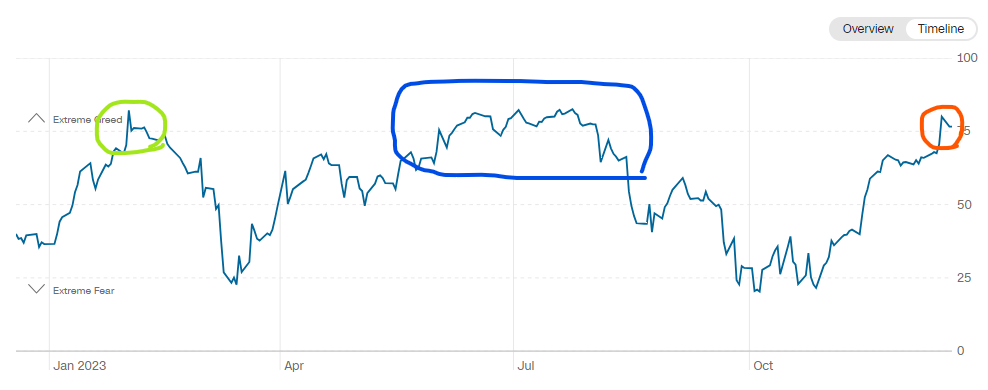

2024년 1월 9일 일본 닛케이 지수는 33,763을 찍었다. 1990년 버블경제가 만든 정점 38,921(1990년 1월 4일)에는 미달하지만 그나마 이 정도라도 회복하는 데 34년이란 세월이 흘렀다. 지수가 1990년 이래 최대 호조를 보이자 주식시장 유입 투자자도 증가 추세다.

-> 일본이 이렇게 현금에 집착 하는데는 버블 경제 때문.

현재 투자 목적으로 주식을 보유한 일본의 개인 주주는 약 6000만 명, 전체 인구의 46%에 달한다. 1400만 명으로 전체 인구의 약 28%에 불과한 우리나라에 비하면 월등히 높은 비율이다. 하지만 투자자 수가 많다고 해서 주식시장에 돈이 많이 몰려 있는 것이 아니다. 투자금액이 크지 않기 때문이다.

-> 의외였던 점. 우리 나라에 비하면 개인 주주 수가 훨씬 높은 비율. 투자금액이 큰 것은 아니라고 하는데 그래도 의외입니다. 나이대별로 비율이 어떻게 되는지는 궁금하긴하네요.

일본인들은 어떤 금융자산에 가장 많은 투자를 할까? 어이없게도 현금보유가 압도적인 ‘투자처’다.

일본인들의 현금 보유 비율이 높은 이유를 기사에서는 두 가지 측면에서 설명하고 있습니다.

1. 경제적 측면

버블 경제 붕괴 -> 낮은 인플레이션 및 디플레이션 -> 현금 보유가 유리

1990년대 일본 버블 경제 붕괴와 그 후 지속된 낮은 인플레이션으로 인해 경제 불안정이 지속되었습니다. 일본의 잃어버린 30년이라 불리는 시기동안 연간 소비자물가 상승률이 낮아지고, 일부 기간에는 실질 디플레이션이 발생하였습니다. 이로 인해 물가, 서비스, 자산가치가 하락하면서 현금을 보유하는 것이 안전하고 합리적 투자 수단으로 여겨졌습니다.

2. 문화적 측면

일본에는 장롱 금고라는 가정 내 돈을 축적하는 문화 풍습이 형성되어 있습니다. 2차 대전 이후 정부는 경제 재건을 위해 가계 저축 촉진 및 은행이 높은 금리의 예금을 통해 이를 흡수하도록 유도했습니다. 이것은 근로자들의 부의 축적을 장려하고 기업에는 자금 유통을 지원하는데 크게 기여했습니다. 하지만 이 관습이 지금까지 유지되고 있습니다.

일본 가계는 전체 자산의 24%(직접 17%, 연금을 통한 7%)만을 주식으로 보유하고 있는데, 이는 영국의 54%, 미국의 75%에 비해 절대적으로 낮은 수치다. 전문가들은 이 중 2%에 해당하는 218조 엔만 방출돼도 주식시장은 크게 도약할 것이라 말한다. 2023년 그 절반도 안 되는 금액이 외국인 투자로 유입되면서 토픽스 지수가 25% 이상 상승했기 때문이다.

-> 현금이 저만큼 숨겨져 있는 것도 신기하고, 현금이 최고라는 인식만 바뀌면 일본도 한 번 더 도약할 수 있을 것이란 생각이 드네요. 그런데 사람의 인식을 바꾸기가 참 쉽지 않죠. 시간도 오래 걸리고요. 아마 당분간은 그런 일이 안 일어날 것 같습니다.

투자는 지식만으로 하는 것이 아니고, 자라온 환경에 영향을 받는다. 둘 중 따지면 자라온 환경에서 받는 영향이 개인의 투자 성향에 더 큰 영향을 준다 라는 글을 책에서 읽은 적 있습니다. 어떤 책인지 정확하게 기억은 안 나는데 굉장히 유명한 투자 지침서였던 것으로 기억합니다. 일본을 보면 딱 그런 생각이 드네요. 사실 한국도 다르지는 않죠. 기성 세대가 부동산에 목 메는 이유도 같다고 봅니다. 과거에는 부동산 불패였으니까요.

요약: 투자를 할 때 우리는 자라온 환경(문화)에 영향을 많이 받는다. 그러므로 나의 성향이 어떤지 파악하고, 내 성향과 객관적 시장 상황을 고려해서 투자할 필요가 있다.

'투자' 카테고리의 다른 글

| 회사채 개념과 목돈 굴리기 (은행 예금vs채권) (0) | 2024.01.30 |

|---|---|

| 토스 환전 수수료 무료 외화통장 가입방법, 환테크 하기, 한도 (0) | 2024.01.18 |

| 애플이 비전 프로로 노리는 것은? 투자 포인트 (0) | 2024.01.17 |

| 한국 금리 경제 통화정책방향 발표 (0) | 2024.01.12 |

| 2024 한국은행 통화신용정책 운영방향 요약(국내 시장 투자 참고) (1) | 2024.01.02 |